| 概要 |

|

公開資料 |

|

調査・研究 |

|

|||||

これまでの資料保存においては、酸性紙問題やビネガーシンドロームなど、媒体劣化の対策に力が注がれてきた。これに対して、記録材料の劣化については、深刻な問題であるにもかかわらず、媒体劣化ほどに対策が進んでいるとは言い難い。それどころか、「インク焼け」という言葉に端的に表れているように、記録材料のせいで紙が劣化した、という見方もごく普通におこなわれている。確かに、資料保存において、資料をモノとして極力もとの状態で遺していく、という「現物主義」は、重要な原則ではあるが、これでは話が逆になるのではなかろうか。特に記録資料の保存の場合、本来まず対象となるのは記録の「内容」のはずである。この「内容」を保持するために、「現物」を保存するのであって、優先順位を取り違えては、より肝心な情報を失ってしまうことになりかねない。(なお、「内容」を真に理解するためには、文字をはじめとする可視的な記録以外の情報も不可欠である以上、「内容」を重視するという姿勢は、「現物」を軽視するという態度には直結しないはずである。)

特に近現代資料の場合、記録材料の劣化は、一部では媒体の劣化以上に深刻になっている。蒟蒻版、青焼、湿式コピー、写真紙焼、初期の電子複写、感熱紙などは、一般的な印刷物に比べて熱や光、圧力に弱く、記録内容が短期間のうちに消えてしまう。この事実は、広く認知されているところであろう。

こうした「劣化の進行を止められない」そして「既に読取困難な」状態の資料を、後世に長く伝えようとする時に、「現物主義」的な手法では、仮に、「現物」を堅固な形で遺せたとしても、そこに載っている「内容」をすくい上げることはできない。例えば、脱酸処理を青焼や蒟蒻版に適用した場合、媒体は保持できても、記録「内容」については逆に劣化を速める恐れがある。また、マイクロフィルム等に代替化しても、そもそも消えかかった「内容」が見えるようになる訳ではないのである。「内容」を遺すことに正面から取り組むのであれば、これをいったん「現物」と切り離し、物理的に改変するような発想を、排除することはできない。

こうした論点を踏まえ、本稿では、長期保存が不可能な記録材料から、蒟蒻版とジアゾ式の青焼を採り上げ、これらの情報を保存するためにおこなった試行錯誤について報告する。

|

|

|

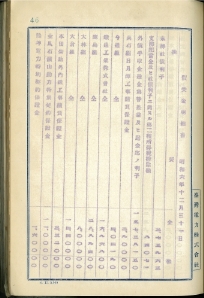

ただし蒟蒻版の場合、印刷枚数はせいぜい50枚程度であり[2]大量印刷には不向きであった。これは恐らく、原版が蒟蒻や寒天という軟弱な物質だったからだろう。こう推測するのは、蒟蒻に比べて硬質の石材を利用した平版印刷(石印版)があり、こちらは漢籍などの大量印刷に広く利用されたからである。

このように簡便かつ少部数印刷という特徴から、蒟蒻版は官庁や学校、企業などの会議資料や内部文書に広く利用された。時代的には明治10年代から昭和初期までと意外に幅広い[3]。夏目漱石の『坊ちゃん』には、「では会議を開きますと狸はまず書記の川村君に蒟蒻版を配布させる。見ると最初が処分の件、次が生徒取締の件、その他二三ヶ条である。」というくだりがある。主人公が赴任した学校の職員会議で、狸(校長のあだ名)が配付する会議資料が蒟蒻版なのである。『坊ちゃん』の発表は1906(明治39)年であるから、明治後半には蒟蒻版の言葉が一般名詞化していたことが解る。

|

|

|

3.青焼(ジアゾ)ついて

青焼は複写(コピー)の一種であって、記録材料・記録方法によりシアノ式とジアゾ式に区分される。シアノ式は青地に白色で、ジアゾ式は青地に青色で記録される。青焼という言葉はシアノ、ジアゾのいずれにも使用され、その用法は定まっていない。シアノ式を青写真や青図、ジアゾ式を青焼を言い分ける場合もあるが、これも一般に定着しているとは言い難い。このため本稿では両者を青焼(シアノ)、青焼(ジアゾ)として区別する。

|

|

|

|

|

青焼(ジアゾ)は、ジアゾニウム塩を感光材料に用いた複写方式で、乾式と湿式の二つの方式があり、いづれも媒体は専用の感光紙に限られる。この点、紙種を問わずに印刷可能であった蒟蒻版とは大きく異なる。感光という言葉からも解るように、光(なかでも紫外線)に弱く退色が進むと赤みがかった色に変わり情報が消滅してゆく。青焼(ジアゾ)の場合、背景、文字ともに青である上に両者の退色が同時に進行するため、退色すればするほど文字のコントラストが捉えにくくなる。また複写の質が悪いものは全体に濃い仕上がりとなる(図5)。この場合は退色の有無にかかわらず、背景部分と文字部分の濃度差が少なくなる。このためカラー撮影とデジタル補正を組み合わせても蒟蒻版ほどの識字効果は得にくい。また青焼(ジアゾ)の場合、全体的が着色されているため、カラー撮影では画像1枚当たりの容量が大きくなる。これらの問題を踏まえ、青焼(ジアゾ)の代替化に際しては、最初に多階調(グレースケール)で画像を作成し、その後、背景部分と文字部分を分離処理を行ってからモノクロ画像を作成する処理を行うこととした。これにより視認性の向上とファイル容量の削減との両方を実現できた。グレースケール画像はビットマップ、補正後の画像はTIFFで保存し、公開用はPDFとしている。

|

|

|

|

|

| レベルA | 文字のコントラストが高く、料紙の背景と記録情報の差が肉眼ではっきりと認識できるもの |

| レベルB | 記録情報が退色し背景に埋もれかけているが、焦点や可視光の入射角などを変えれば肉眼でも認識できるもの(青焼(ジアゾ)の場合は未退色でも全体に濃度が濃く背景と文字の差が認識しにくいものを含む) |

| レベルC | 文字のコントラストが低く、記録情報が退色し背景との濃度差がほとんど無く、情報の存在は認識できるものの肉眼で内容を判読しづらいもの |

レベルA、もしくはレベルAとレベルBが混在するような場合、一般的なカラースキャナーでのデジタル化で十分対応でき、補正もほぼ不要である。ただしスキャニングに際して、あらかじめコントラストやシャープネスの設定変更が可能であれば、これらを高めに設定するのが望ましい。また蒟蒻版の場合は、間紙を挟み込むことで裏写りを防ぎ文字を際だたせることができる。全体的にレベルB以下まで退色すると、既に述べたような画像処理技術が必要となり、専門技術者と綿密に打ち合わせて処理しなければならない。当然、退色が進めば進むほど処理が難しくなり費用もかさむことになる。費用対効果の面からも、情報が確実に保存されるという点からも、早期の対応が望ましい。

なお蒟蒻版・青焼(ジアゾ)ともに、同一簿冊中に上記の劣化レベルが混在しているのみならず、一枚物においても退色は一様では無い。このため一口に補正とは言っても平均的な補正レベルの設定は困難を極める。今回は一タイトルごとに補正レベルを設定したため、頁によっては補正後も判読が難しい部分もある。これは即ち、理想的には資料1枚(もしくは1頁)ごとのパラメータ設定が望ましいということである。しかし時間や予算など限られた中では、少なくとも一定の物理単位で一律の機械処理(バッチ処理)を行うことを前提とせざるを得ない。この意味で今回の蒟蒻版および青焼(ジアゾ)のデジタル化は、一定の物理単位で設定したパラメータを用いてデジタル補正をバッチ処理する試行実験という位置づけになる。

また現段階でのデジタル補正は、情報の復原と引き替えに、料紙の色合いなどオリジナル資料の有する雰囲気を全て損なうことになる。デジタル補正は、あくまで記録された文字情報や数値情報のみを救い出す手段なのである。したがって、デジタル補正後のデータとオリジナルデータは、当然別物として認識されなければならない。前者が提供用画像だとすれば、後者は保存用画像と位置づけられるだろう。近い将来に新たな復原技術が開発される可能性も高く、補正前の画像を保存用として別途保管する意味は大きい。このため、保存用画像のフォーマットは非圧縮もしくは可逆的な圧縮のものとし、代替化後の情報を長期的に保存できる体制を整えることが重要である[7]。

このように、劣化した蒟蒻版や青焼(ジアゾ)の保存・情報復原はまだ試行段階であり、最終的な結論は後考を待つことにしたい。今後さらに適した方法が開発されることを願うものである。

[1] 蒟蒻版の成立の歴史と公文書における利用については、新田和幸「わが国における『蒟蒻版』印写法の発生と「蒟蒻版」公文書の存在意義 −教育史料(とりわけ行政文書)調査と保存によせてー」(『教育史・比較教育論考』14, 1990)が詳しい。

[2] 大西愛「記録材料の素材の歴史と紙に書かれた記録」(小川千代子・高橋実・大西愛編著『アーカイブ事典』大阪大学出版会, 2003, p217)

[3] 国立公文書館の調査では、蒟蒻版の使用は明治20年代から多く見られるという(元興寺文化財研究所『国立公文書館所蔵公文書等保存状況等調査調査報告書』(『アーカイブズ』no.4, 2000, p12))。なお、この傾向は町田市立中央図書館でも同じようである([町田市立図書館編]『《多摩の書物と刷物│ 世紀の出版・印刷文化》展の記録』, [1995], p22)。

[4] タイプと蒟蒻版の組み合わせについては、平野正裕「近代文書整理法序説‐文書の『成立様式』と『集積文書』について‐」(『横浜開港資料館紀要』12, 1994)、新田和幸「近代日本における公文書の印書様式に関する覚え書き −都道府県庁文書に残存する学事関係通知文書をてがかりとして−」(『北海道教育大学紀要 教育科学編』51-1, 2000)、元興寺文化財研究所編『国立公文書館所蔵資料保存対策マニュアル』(2002, p28)などを参照。平野、新田両氏によれば、「タイプ+蒟蒻版」という事例は少ないとのことだが、本学部所蔵の旧植民地関係(主として満洲、台湾関係)の資料にはこの組み合わせが散見される。

[5] 前掲注 [1] 新田論文参照。

[6] 青焼資料の保存性ついて、公文書館の状態調査を背景として論じたものに、前掲注 [4] の国立公文書館のマニュアルが、保存科学の立場から論じたものに、松田泰典・小谷尚子「感光性物質を用いた複写図面・文字資料の現状と保存について」(『日本写真学会誌』67-2, 2004)がある。

[7] より慎重を期すならば、デジタル補正後の画像については、マイクロフィルム出力し、ネガフィルムを作成しておくと良い。こうすることで情報をアナログとデジタルの二重で保持できることなる。デジタルデータのマイクロフィルムへの出力については、岡本昌也「IT時代に求められるマイクロシステムの新しい役割 −電子アーカイブレコーディングシステムの紹介−」(『レコード・マネジメント』45, 2002)

(C)2009- 東京大学経済学部資料室